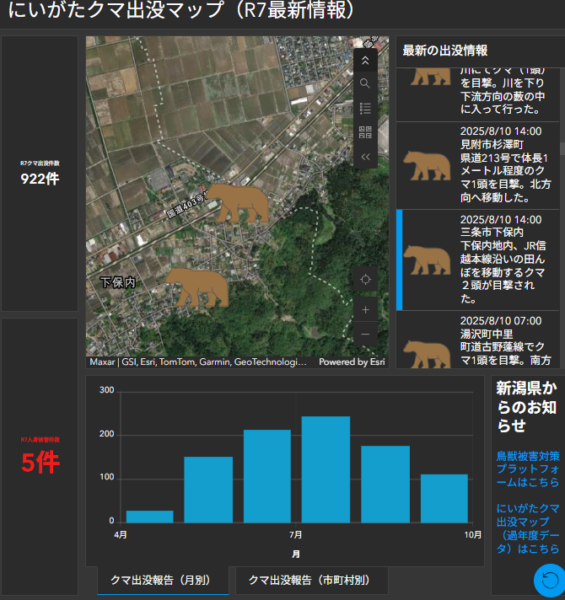

⚠️最近、全国で相次ぐクマ出没の報道が多いですね・・・

実は、最近、私の実家🏠がある場所、新潟県三条市でも出没・・・😱

つい最近9月14日には、私の実家🏠の屋根に、サルが出没!

それもなんと、家族連れ? 集団で5匹~10匹🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒

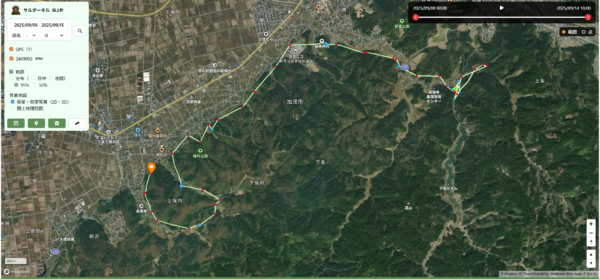

■サルのGPSの位置情報/サルポータル

そこで、気になったので、サルが住宅地や農地に出没する大きな理由を、

いつも頼りにしている生成AI:Copilot(コパイロット)に聞いてみた・・・

最近、猿が住宅地や農地に出没する大きな理由は?

最近、猿が住宅地や農地に頻繁に出没する背景には、いくつかの複雑な要因が絡み合っています。ざっくり言えば「食べ物」と「環境の変化」がキーワードです。

🐒 主な理由と背景

🍎 1. 人里での食べ物の学習

- 猿は非常に賢く、人間の生活圏で食べ物が手に入ることを学習すると、繰り返し訪れるようになります。

- ゴミ、生ごみ、家庭菜園の野菜、果物などがターゲットになりやすいです。

🌲 2. 生息地の変化・縮小

- 森林伐採や開発により、本来の生息地が狭まり、食料が不足することで人里に降りてくるケースが増えています。

- 特に若いオスザル(「離れザル」)は群れを離れて新しい縄張りを探す過程で市街地に迷い込むことがあります。

🧠 3. 群れの構造変化

- 捕獲や駆除によって群れの秩序が乱れ、群れに居づらくなった個体が単独で移動することもあります。

- こうした個体は行動圏が定まっておらず、突発的に住宅地に現れることがあります。

📸 4. 人間の行動が影響

- 興味本位で近づいたり、餌を与えたりすることで、猿が人間に慣れてしまい、警戒心が薄れることも。

- メディアやSNSで注目されることで、猿が落ち着いて移動できず、長く市街地にとどまるケースもあるようです。

🚨 対策のポイント

- 窓や戸締まりをしっかりする

- 餌を与えない

- 目を合わせない・刺激しない

- 被害が出た場合は自治体や警察に連絡

猿の出没は単なる「迷い込み」ではなく、環境と人間の行動が密接に関係しています。もし近所で見かけたら、ちょっと距離を取って、冷静に対応するのがベストです。

⛈️🌪️🌡️☔🔥☀️🌊なんといっても、気候変動の影響が大・・・

気候変動の視点から見ると、猿(ニホンザル)が住宅地や農地に出没する背景には、生態系の変化と食料資源の不安定化が深く関係しています。単なる「山から降りてきた」では済まされない、環境の大きな揺らぎが起きているんです。

🌡️ 気候変動が猿の行動に与える影響

🍂 1. 山の食料資源の不作

- 気温上昇や異常気象により、山林の果実(ドングリ、クリ、カキなど)の豊凶が激しく変動しています。

- 特に「凶作」の年には、猿が山で十分な食料を得られず、人里に降りてくる頻度が増加します。

🌳 2. 樹木の分布変化

- 温暖化によって、ブナやミズナラなどの冷涼な気候を好む樹木が減少し、猿の餌となる実が減る傾向に。

- これにより、猿の生息域が変化し、より低地や人間の生活圏に近づくようになります。

🏞️ 3. 雪の減少と冬季活動の拡大

- 雪が少ない冬は、猿が活動できる範囲が広がり、冬でも人里に出没するケースが増加しています。

- 以前は雪で遮られていたルートが開通し、住宅地へのアクセスが容易になっているとも言えます。

🧭 4. 季節のズレによる行動パターンの変化

- 春の訪れが早まることで、猿の繁殖や移動のタイミングが変化し、人間の活動期と重なりやすくなる。

- これにより、農作物の収穫期と猿の食欲ピークが一致し、被害が拡大する傾向があります。

📉 地域社会との関係性も変化

- 気候変動による農業の衰退や高齢化で、耕作放棄地が増加し、猿にとっての“隠れ家”や“通り道”が増えています。

- かつて人が頻繁に出入りしていた里山が、野生動物の生息地に戻りつつあるという逆転現象も。

🧠 まとめ:気候変動は「猿の出没」を加速させる

気候変動は、猿の食料・移動・繁殖・警戒心にまで影響を及ぼし、結果として人間との距離が縮まってしまうのです。これは猿だけでなく、クマやイノシシなど他の野生動物にも共通する現象であり、人間と自然の境界が曖昧になってきていることの証でもあります。