計2万人以上が受講した、「エシカル・コンシェルジュ講座」

第15期エシカル・コンシェルジュ講座が、3月1日からスタートし、

残るところ3講座となりました。

今回私は、「学び直し」と「アップデート」のために、参加していいます。

エシカル・コンシェルジュの株式会社IMAI企画/今井芳久です。

09 7.5 SAT 14:00-16:00

#教育

持続可能な社会を実現するために

不可欠な教育と視点を考え直そう

人生100年時代の今こそ、子供から大人まで学び続ける教育への姿勢が重要視されています。また、教育は仕事や人間関係、社会の持続可能性にも不可欠な要素であり、教育を基盤に変革を見せる国々も増えています。

この講座では、教育者・教育改革者の工藤氏を講師に迎え、教育の本質や日本の現状と課題を学び、社会課題解決につながる教育の在り方を探ります。所属や年齢を問わず、正しい知識を身につけ、自ら考え、行動していく力を一緒に育む時間をつくります。

🔶テーマ: 教育で未来を創る:第15期エシカルコンシェルジュ講座レポート

今回の講座も、心が動かされました!💓

これを一人でも多くの方にお伝えしたい思いで、ブログにまとめてみました。

✏️人生100年時代、教育の価値がこれまで以上に重視されています。7月5日に行われた第15期エシカルコンシェルジュ講座では、教育が持続可能な社会における鍵として位置づけられ、その重要性が熱く語られました。この講座での学びを共有し、教育を基盤とする社会変革の可能性について考えます。

✏️気候変動の問題、世界で起きている戦争の問題、政治の問題、様々な社会課題が複雑に絡み合って、10年先がどうなるかも分からない、行先の見えない時代を私たちは生きています。

そんな中、わたしたちは「生きる力」が必要になってきています。

そこで、今回「生きる力」を学校の現場から、教育を通じて提供していただいている工藤先生のお話です。

わたしたちが向かう方向性が見えてくるのではないかと思います。

「生きる力」とは?

変化の激しい現代やこれからの時代を生き抜くために必要な能力や資質のこと

学校教育が抱える最大の課題

■不登校34万人超 ■いじめ問題 ■自死529人 ■教員の過重労働問題

これらは日本特有の問題⁉

日本の学校教育が🌏国連に指摘されていること

・過激な競争と圧力

・画一的な教育と批判的思考力の欠如

・生徒への多様性への対応不足

・教師の負担へのサポート不足

その他

■当事者意識の欠如 ■低い自己肯定感 ■低い幸福度(精神的幸福度/心の幸福度)

今の日本の教育は一番大事なことを失っている!

「生きる力」を失い続けている!

「主体性」と「当事者性」を優先に

主体性と当事者性は、どちらも個人が積極的に物事に関わる上で重要な概念ですが、焦点を当てる部分が異なります。主体性は、自分の意志や判断に基づいて行動する「能動性」を指し、当事者性は、ある出来事や状況に自分が関係していると認識し、責任を持って関わる「責任感」を意味します。

これを「生きる力」と言います。

日本の学校教育の最大の課題は、「主体性」と「当事者性」の欠如だと言われています。

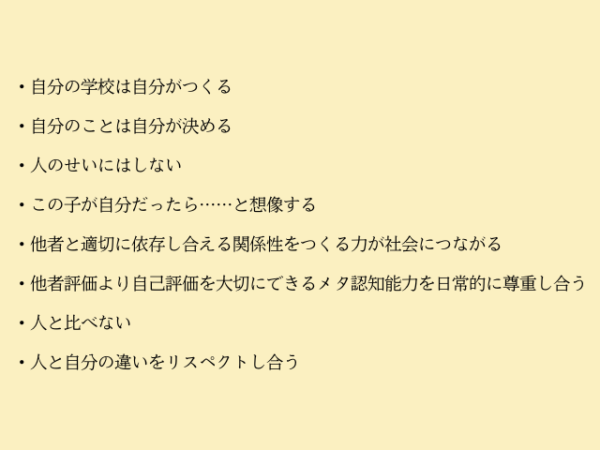

ここに挙げたことだけでも日々の学校での学びの上位目標に置くのです。数値で評価できない“子どもの「見えない力」”は、先生が指導することなどできません。一人一人違った自分をもつ子どもが、自分で自分をアップデートするしか手段はありません。先生の仕事は「支援」に徹すればいいのです。

一方、「主体性」と「当事者性」を阻むのは、「ヒエラルキー」「前例踏襲」「同調圧力」です。学校に蔓延しているこれらの悪しき学校文化に気づいたら、まず、気づいた人から捨てていくのです。

- ※連載:大阪市立大空小学校初代校長 木村泰子の「学びは楽しい」小学校教員のための教育情報メディア「みんなの教育技術」by小学館より

「主体性」主体性は生まれた時から全員が持っている

日本人の子どもたちの特徴

🏫多くの親御さんがこんな言葉を言います。

親)先生、うちの子ね、言われれば出来ますって・・・でも、自分で何かやろうとしないんです。

先生、うちの子ね、自分で質問ができないんです・・・だから、先生から声をかけてくれません。

主体性が無い子供が多い。

🏢企業の新人社員も同じ、言われれば出来る、言われなければ何もできない。指示されないとダメ、(指示されていません)(習っていません)

日本企業の課題になっている。

「主体性」を失った子供たちの特徴

・うまくいかないことが起こると、必ず人のせいにする、環境のせいにする。

「手をかければかけるほど、自律できなくなり 自分がうまくいかないことを、誰かのせいにする。」

「主体性を失い、自分も他人も嫌いになる、不幸な気持ちになる。」

「当事者性」乳幼児教育から奪い続けている・・・ 大人の姿が変わった!

先生が介入しすぎて、子どもたちの当事者性を奪っている。(うるさい・関与しすぎている)

先生が、良かれと思ってやることが、全く正反対になってきている。

これを、やり続けると、子どもたちがどうなるかというと、解決するのは、大人だと勘違いする。

そのうち、大人の真似をする子供たちができてくる。

日本の教育は子供の「当事者性」を高めるための支援だったのに、いつの間にか安全な(教育)場所をつくるのが教員の役割になって、全部ルールを決めるので子どもたちは、当事者性を失っていく。

これが日本の社会です。

「主体性」と「自主性」は違う

主体性と自主性はどちらも「自ら進んで行動する」という意味合いを持ちますが、主体性は「自分で考え、判断して行動すること」を指し、自主性は「すでに決められていることに対して率先して行動すること」を指します。つまり、主体性は「何をすべきか」を自分で考え、行動に移す力であり、自主性は「どのようにすべきか」を自ら考え、行動する力です。

日本の学校の先生が大好きな方は、「自主性」です。なぜ?

「自主性と」「主体性」は似ていますが、「自主性」が大好きです。

どんな子供かというと、

先生がやってほしいこと、親がやってほしいこと、周りが期待することを 進んでやる子です。

こういう子がいると、先生はストレスが無いです

自分の学級に、こういう子がいてほしいなっと思って教育をしてしまう

そうすればそうするほど、子どもは忖度する子になる

でも、これからの時代に必要なのは、ストレスのかかる子です。

つまり、「主体性」のある子供を育てようとしています。

自分の頭で考え、判断して行動する子です。

しかし、主体性のある子どもは面倒です。

「自己決定」

■手をかける教育 ■放任の教育 ■甘やかす教育 ■厳しい教育 いろいろあるが

子どもが自己決定する教育をしなければ、どんな教育でも人のせいにする教育になる!

「自己決定」がなければ変わらない!

コーチのことを素直に聞く、忖度して、率先して動く子供たちを育てたい、これが日本の教育だった。

日本という国は、これまでこれでうまくいっていたが・・・

自己決定がなければ、

うまくいっても、うまくいかなかったとしても・・・

・人のせいにする子が育つ

・忖度する子が育つ

・環境をのせいにする子が育つ

環境を自分のものとして受け入れる子供をつくることが重要!

「いつまでも勘違いをしている場合じゃない」

先が見通せない時代に

うまくいかなくなった理由とは?

・世界の変化がふつうじゃなくなった!

■科学技術の急激な進展 ■深刻な気候変動 ■貧困・食糧問題 ■不安定な国際情勢

先が見通せない時代になった・・・!

世界はすごく変化してきた

日本は、特に経済がなかなかうまくいかなくなってきた

失われた30年・・・

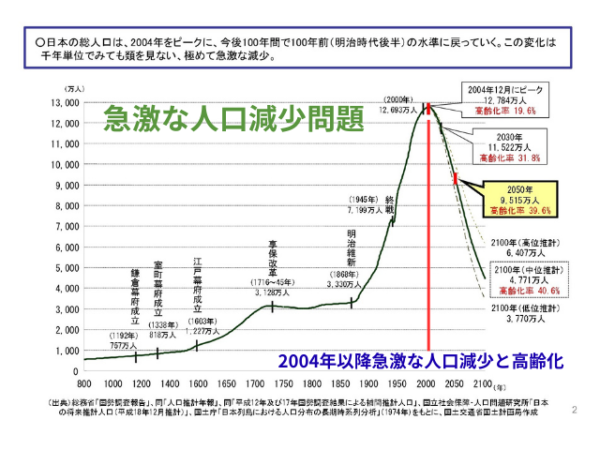

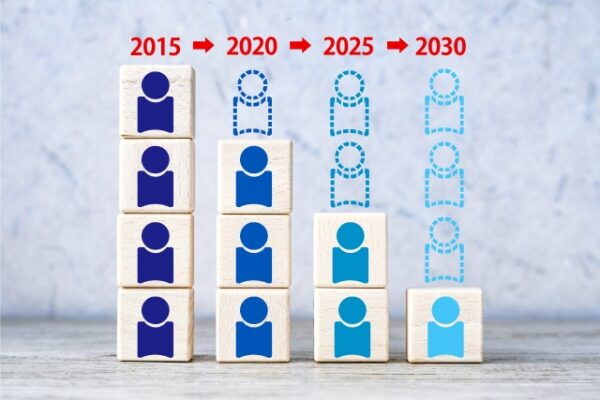

急激な人口減少問題と高齢化

日本は異常な人口の増減をしている。

🖱️🔍

今から、20年前の2004年12月に日本の人口はピークなり1億3千万近くになった。

明治維新(1868年)の時の人口3,000万人くらいから、130年間で1億人増えた。

これは、異常なこと!

需要と供給のバランスが崩れた時代

つまり、儲かる時代に入った ほっといても儲かる時代

作っても、作っても売れる時代 「大量生産」「大量消費」の時代

給料が上がり、売れるので、物の値段が高く設定できた時代

それでも買ったし、売れた時代・・・

誰かのビジネスが成功すると、その仕事を真似してもうまくいった・・・

小さな町工場だった、HONDAやSONYも大企業なれた

この時代だったから・・・

製造業が世界第一になり、日本の人口がこれだけ増え、みんなが稼いだ。

しかし、今は全く正反対どころか・・・

人口が増えた異常なスピードよりも、急降下している。

人口の減少のスピードが早くなり、2004年以降急激な人口減少と高齢化が起きている。

人がいない現象になった、物もうれない時代に入った。

今の時代の商売をやる

👍価値のある 誰もやらない仕事をやる! 誰かの真似をする仕事では稼げない

👍不採算のものを 採算の取れるようにしていく

教育の世界も真っ青

🏫高校・大学が潰れていく時代が来る。

終戦後~/1960の高校進学率は、50%位だった・・・ほとんどが高校に行けなかった時代

しかし、15年後の1975年、高校受験率は、94%になった、今は、99%

それくらい、日本は急激に裕福になったが、・・・

今の高校1年生の人口は、だいたい100万人

去年2024年生まれた子供は70万人を切り、68万人なった

この生まれた子供がたった15年後高校受験をするときには、30%の高校が潰れています。

大学は、20年後には、3分の2が位が潰れます。

事実、国がやっているセンター試験の採算がとれていない

つまり、受験生がいなく 経営が成り立っていない現状。

市立大学は、子どもの獲得に必死になっているので、推薦入試を増やしている。

あの早稲田大学は、今、一般入試は40%しかいない

早稲田大学の60%は推薦です。

内訳は、指定校推薦と、そのままエスカレーターと、総合型選抜です。

今から15年後の高校受験・大学受験は、たぶん、今の大学受験は無くなり、

今までの大学受験制度も崩壊しているかもしれない⁉

学研・ベネッセの介護事業参入

教育関連事業を主力とする大手企業の学研とベネッセは、40%介護事業に参入してきている・・・なぜ?

-

少子高齢化による教育市場の縮小:日本の少子化は深刻で、教育関連事業の市場規模は縮小傾向にあります。学研やベネッセのような大手企業は、この状況を打開するために、成長が見込まれる介護市場への参入を検討しました。

-

介護保険制度の拡大:介護保険制度の導入と拡大により、介護サービスに対する需要は高まっています。特に高齢化が進む日本では、介護サービスの需要は今後も増加することが予想されます。この成長市場に参入することで、学研やベネッセは新たな収益源を確保しようとしています。

-

既存のノウハウやリソースの活用:学研とベネッセは、長年培ってきた教育分野でのノウハウやリソース(教材開発、人材育成、施設運営など)を介護事業に転用できると考えています。例えば、高齢者向けの学習教材や健康増進プログラムの開発、介護施設の運営などにこれらのノウハウを活用しています。

-

社会貢献:学研とベネッセは、教育事業だけでなく、社会全体のwell-beingに貢献したいという理念を持っています。介護事業への参入は、高齢者のQOL(生活の質)向上に貢献できるという点で、社会貢献活動の一環とも位置づけられています。

今、日本中の塾が潰れています。

■次から次へと、大手塾も潰れ淘汰されています。

それにも関わらず、フリースクールだけが増えている、すごいく、異常な状態です。

それが、今の日本です。

その結果、日本の経済がうまくいかなくなった

■賃金が上がらない

ビッグマックの価格【2023年1月時点】

1位 スイス 944円 ※最低賃金は、3,400円

6位 アメリカ 697円

36位 中国 460円

41位 日 本 410円 ※最低賃金は、1,000円

※2000年の時点では日本は5位だった。

でも、20数年前は、日本のGDP(国民総生産)は世界の第2位でした。

普通の人たちが、みんな金持ちだったので 物価が高く世界から旅行者がこれなかった・・・

今は、全く逆さまになり、物価が安いから 日本にインバウンドがきています。

■低迷する経済

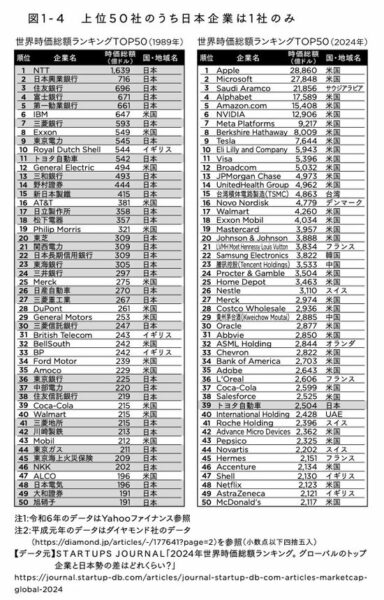

株式時価総額ランキング🖱️🔍

1989年、いまから35年前 世界のトップ企業の50社中、32社が日本の企業だった。

20社中に絞ると、

14社が日本企業で、NTTが1位 今現在は、NTTは199位に落ちてしまっています。

34年経って50社に、今、トヨタが1社ギリギリに50位に入っています。

一人当たりの日本のGNPは、38番まで落ちました。アジアでは10番目

これが、日本の現状です。

社会構造が激変する時代 日本は今から激変が起こります!

教育は・・・

■自主性:同質性の時代

1869年~2004年の時代は、自主性のある上司の命令を聞いて、団結とかが大好きな同質性の時代でした、これで勝てた時代です。

■主体性:多様性の時代

これからの時代は、一人ひとりが主体者になって 多様性の中で「生きていく力」、これを育てる教育に変わらなければいけない。

なぜ、日本がうまくいかなかったのか… 今うまくいかないのかの最大の理由はここにある!

■自分で考える人材が必要 しかしながら・・・

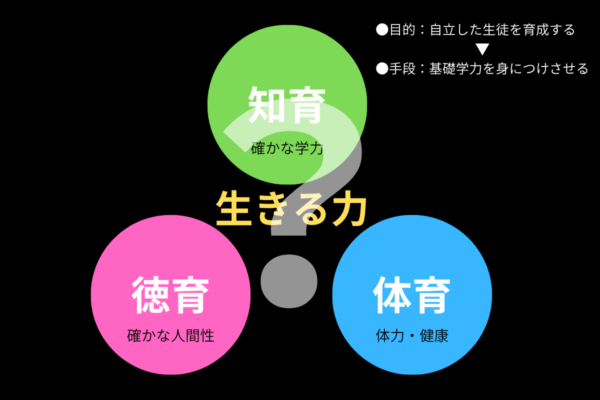

「生きる力の構造が悪すぎること」

明治からの日本の教育文化です。

「知育」・「徳育」・「体育」の日本独特の文化です。

欧米にはなく、日本が明治以降に作った合言葉です。

日本中の小学校、中学校に行くと、教育目標と学校目標が、書いてあるですが、大抵この3つです。

・自ら学ぶ子 ・思いやりのある子 ・鍛える子が目標になっている。

これは、昔の時代には結構素敵な目標でした・・・

でも、文部科学省は法的に定めてしまいました。

生きる力を育成するためには、確かな学力・豊かな人間性・体力健康をバランスよく育てること

と言ってしまいました・・・

これはおかしい言葉?

日本では、ますます教育虐待がエスカレートしていき、本当の生きる力を失っていきました。

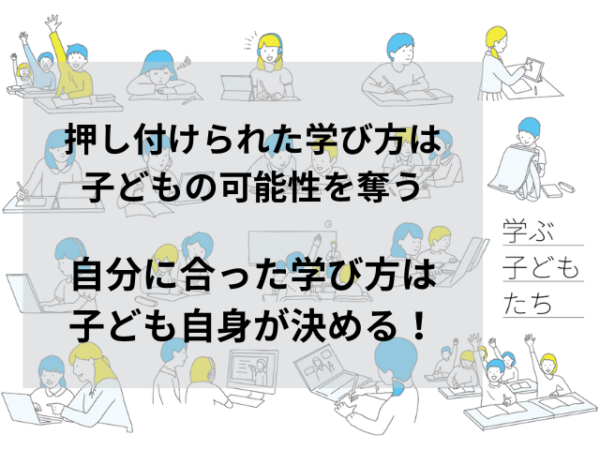

日本の教育の最大の問題点

■選べない ■自己決定していない と言うことです。

だから、うまくいかないと人のせいにする

だから、もっとサービスちょうだい

もっと、いい先生になってよ・・・

いつの間にか、「知」・「徳」・「体」が生きる力よりも目標になった

つまり、目的化してしまった。

手段だったはずが、そのまま目的化してしまった。

宿題は非常に非効率

宿題は主体性を失わせる象徴的なもの

欧米は、ほとんど宿題が出ない

なぜかというと、宿題は出せば出すほど、勉強ができなくなるからです。

普通の子どもたちは、宿題が大量に出ると、ある行動パターンをとります

それは、宿題を提出することが目的になります。

普通の子どもたちは、分かるところをやって、分からないとこを飛ばします

と言うことは、成績は上がりません。

成績が上がるのは、わからないものが わかるようになったり、できないものが できるようになって 初めて学力が上がる。

これが教育の本質

しかし、勉強時間を増やすことが目的となっているので、

「沢山の時間が奪われ学力は何も変わっていない」

自分の人生は自分で生きる

👉勉強は学校の授業で集中するようにして、家では試験前であろうと、なるべく勉強をしないようにしていました(藤井聡太)

日本の子どもたちは、ほとんどが諦めます・・・

先生たちが、高圧的だからです。

日本の先生たちは、相変わらず「人権無視」というか、こどもの「権利条約」というか、子どもに権限を与えることになれていません

子どもたちは、いうことを聞かせる、自分の言うことを聞く子供たちが、最高の子どもたちだと思っているので、子どもたちは、我慢していうことを聞くんです

そのうち諦めるんです・・・。

こうやって生きた子供たちが、大人社会に入って、会社に入ると「なんだよ」・・・と文句を言うんです・・・人のせいにする

つまり、当事者になる教育を受けていないから、常に人のせいにする人間になっているんです。

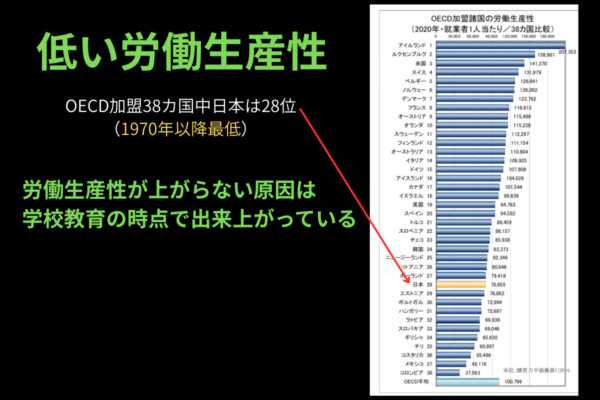

大人社会の労働生産性

国際的にみた日本の一人当たり労働生産性

🖱️🔍

※参考(公財)日本生産性本部「労働生産性の国際比較2021」

日本の大きな課題になっている。※最新の調査では32番目まで落ちている労働生産性が低い

働いている時間のわりに 稼げない・・・貧乏だということ。

国はこう言います DX化遅れた、効率化が遅れている、IT化・ロボット化をもっと積極的に進めて生産性を上げようと言っています。

根本原因はそこではない

労働生産性が上がらない原因は 学校教育の時点で出来上がっている。

根本原因は、初等教育にあるということです。

親の言うこと、先生の言うことを聞いて

我慢してやり続けることだけ覚えた子供たちが、自分の頭で考え、これ無駄だよって判断できない子供たち

そういう子供たちが大人になっいているので、労働生産性が上がるわけがないということです。

労働生産性が上がるというのは、一人ひとりが主体者でいる国です

自分の頭で考える人間が沢山いる国は、労働生産性が上がるということです。

宿題や勉強時間を増やすことが目的になっいている・・・

明治維新から、150年間も教師側の立場から教育を考えてきた実態

江戸時代は違う・・・

江戸時代の日本の教育は、「寺子屋」これが自由です

近隣の寺子屋であろうが、遠方の寺子屋であろうが 自由 どちらに通ってもいいという

自由でした。 「自由選択肢」です。

それから 藩校とか私塾とか全部の学びは押し付ける学びではなく、

協同的な学びでした「主体的」に学ぶスタイルです。

子の学びのスタイルから、明治時代に入り、日本の産業が遅れているので

強制的に欧米型のスタイルに変えました。

当時の欧米の教育は、今の日本よりもさらに、高圧的で徹底した教育でした

これがもともとの欧米の教育でした。

日本は、明治になった時代からこの教育を取り入れました。

軍隊形式の教育です。

しかし、欧米は変わったんです、多くの欧米のいろんな国々が変わりました。

何で変わったか?

戦争です 第二次世界大戦です

その後になって 第二次世界大戦の時には あのドイツが民主主義国家だったのに

ヒトラーが生まれて あんな国になり 強制的な教育をしていました・・・

それを 大反省して学校教育が変わっていった。

日本は学校教育は相変わらず・・・

日本は相変わらず強制的な授業をしている。

日本は、叩かなくなったが、相変わらず・・・

欧米では小1プロブレムはありません

小1プロブレムの教育用語がありません。

小1プロブレムとは?

学級崩壊・・・

小学校に入学したばかりの1年生が、学校生活に適応できず、授業中に落ち着きがなかったり、先生の話を聞かなかったり、集団行動が難しくなったりする状態を指します。これは、幼稚園や保育園から小学校への環境の変化、学習への切り替え、新しい人間関係の構築などが原因で起こることがあります。※文部科学省が定めた用語のこと

文部科学省が定めたので、先生方を手厚くすることができるようになった

でも、その代わり何が生まれたかというと、小学校1年生の担任の先生は苦痛になった

何故か?逆に小1プロブレムを起こしてはいけないという、プレッシャーがかかってきた

だから、先生方はますます高圧的になり、子どもたちの主体性を奪っていってます。

欧米では、なぜ小1プロブレムがないかというと

つまり、教育は子供が主体的かどうかっていうことを見るのが教員の専門性なのに、日本はきちんと座れているかどうかを見ている・・・

勉強しているか関係ないんです。

きちんと座って授業を受けられたら、いい授業といわれるから

専門性がずれているということになります。

日本は相変わらず一斉授業です

イギリスは、日本に似ていて ペーパーの学力をすごく重視する

ヨーロッパに中では珍しくて フィンランドも同じですが・・・

イギリス、ロンドンの高校では、今時、成績順で子どもの顔が廊下に張ってありました、それも顔写真付きで得点も書いてありました。驚きましたが・・・

そのイギリスさえも、一斉授業はやってませんでした。

小学校では黒板が無かった・・・

全ての小学校で(見に行った小学校)黒板がどの小学校も一個もなかったです 一斉授業のスタイルは無かったです・・・。

世界はどんどん変化しています

これからの時代は 学ぶ側の立場から教育を考えていく

●何を学んで(カリキュラム) ●どう学ぶか(学び方)を

ヨーロッパが作った一斉享受型ではなく 子供が選べるようにしよう・・・

例えば学び方なんですけど いろいろあります

本を読む時、みなさんは頭の中で、声をイメージして本を読んでますか?

それとも、声をイメージしないで本を読んでますか?

または、すごいスピードで 只々頭の中に文字をバンバン入れるタイプの方ですか?

人によって読み方が違います。

●聴覚優位の方は、対話をしたりした方が物事が定着しやすい人

●視覚優位の方は、スゴイ情報量を一瞬に頭に叩き込むタイプの人

視覚優位の方は、大学受験にめちゃくちゃ有利の人ですね・・・

視覚優位の方は、勉強のスピードが早い人ですね・・・

訓練によってもだいぶ変わる・・・

ディスレクシア(読み書き障害)

読解力を高めるため日本では本を読めと多く言われるが・・・

本読む方法で読解力が高まるわけではない。

ヨーロッパでは、ディスレクシア(読み書き障害)がある人はだいたい5人に一人、20%いると言われています。

※ディスレクシア(読み書き障害)であると公表している有名人には、俳優のトム・クルーズや、映画監督のスティーブン・スピルバーグなどがいます。また、キアヌ・リーブス、オーランド・ブルーム、キーラ・ナイトレイもディスレクシアであることを公表しています。

日本でも5人に一人くらいの子どもたちは、この傾向がある。

この子どもたちは日本型の授業では絶対に苦しむ・・・

なぜ?

ディスレクシアの子どもたちは、ノートを取らない方が成績が上がる場合がある=違うノートの取り方をすると、取れる場合がある。

鉛筆を持つとノートをとれないんだけど、キーボードを打つとノートをとれる子がいる・・・小学五年生男子の例

今は受験もタブレットで受けることができます。

今は、そういう法律ができています。

※ディスレクシアを含む発達障害を持つ子どもたちに対して、タブレットの使用を合理的配慮の一環として認める動きが日本でも進んでいます。

法律としては、主に以下のものが関係しています

- 障害者差別解消法:2016年に施行され、合理的配慮を求めています。これにはタブレットの使用を許可することも含まれます。

- 教科書バリアフリー法:発達障害児や視覚障害者がデジタル教科書やタブレットを利用できる環境を整備するために制定されています。

日本の特別支援は変わっている?

欧米に比べて40年~50年遅れているって言われています。なぜ?

学び方=将来の働くスタイルに

日本の特別支援というのは、欧米と違って学校教育に適応させようとする、つまり 受験で点を取らせようとするために支援している。

例えば、先ほどの子どものように、漢字が書けない子どもがいる、字が書くのが遅い、検査してみたら ディスレクシアだったと言うと、この子は授業中いきなり抜かれ、特別支援教室に行きます。

特別支援教室に行って、漢字の練習をさせられたりします・・・おかしい!

欧米はどうしてるかというと

将来大人になる姿をもとに、支援をするし 受験はない

授業スタイルも違う

彼らは大人になったらこの子はスマホ使うのかな?

今は、スマホで文字の音声化や、音声入力で全部文字化もできる。

日本の子どもたちも、そういう教育でいいわけです。

それを、欧米はもうやっているということです。

オックスフォード大学ってイギリスの大学に、いろんなディスレクシアの人たちが合格します。

でも、日本からディスレクシアで過去に合格した人は一人もいません

だから、日本のディスレクシア子どもたちは、大学すら入れないってことです。

個別最適化、共同的な学び

最近、個別最適化とか、共同的学びとかがキーワードになっている

個別最適化という言葉も勘違いしている。

個別最適化は、子どもが体験を通じて自ら見つけること・・・

日本は、子どもをアセスメントをして大人が押し付けようとしている。

そうではない・・・

では、どんな教育にすればよいか?

それは・・・これがSDGsの基本中の基本の考え方です。

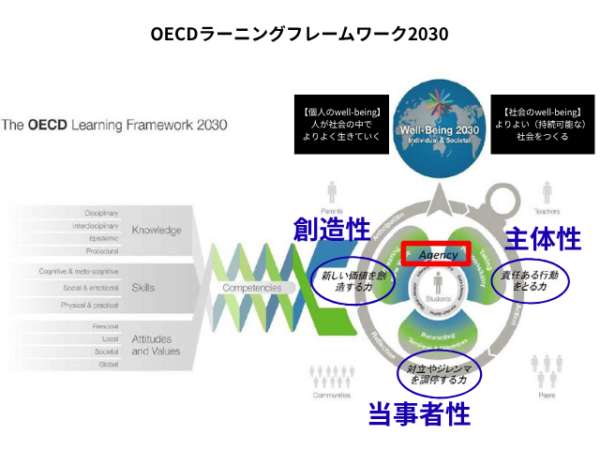

これからの時代に求められる学校像

OECDラーニング・コンパス2030は、OECD(経済協力開発機構)が2030年に向けた教育の未来を展望し、子供たちが変化の激しい時代を生き抜くために必要な能力を育成するための枠組みです。これは、単に知識を習得するだけでなく、変化を予測し、自ら考え、行動する力を養うことを重視しています。

2030年を目指した 世界中の教育ビジョンモデルを作った。

このビジョンは、1990年代に世界中の教育学者関係者が、OECD教育局(経済協力開発機構)に集まって、これからの教育の姿を整理したものです。

この図が、教育目標です。

学校の教育目標は、well-beingと書いてあります。

ここにindividualとsocialと書いてあります。

つまり、個人の幸せと社会の幸せを両立すること

それが教育のあるべき姿だと・・・

それを目指すことが学校教育の目標にしました。

それを実現するためにはどんな力が必要か?

知識とかスキルとか・・・そういったもの

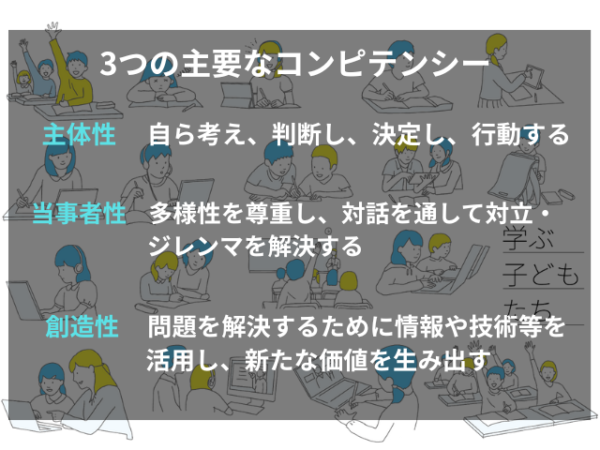

Conpetencies/コンピテンシーと言います

それを3つに分けています。

■主体性

(責任ある行動をとる力)

■当事者性

(対立やジレンマを調停する力)

社会の問題は自分の力・自分も当事者として解決する力

■創造性

(新しい価値を創造する力)

新しい発明 それを学校という場所で体験的に学ぶこと

座学ではない、頭で教えるのではない 体験して覚えること

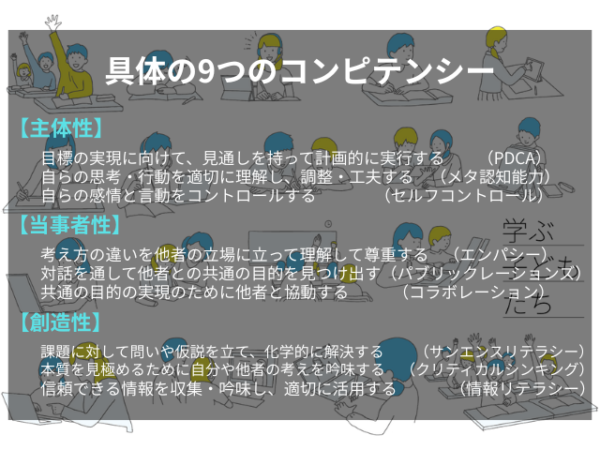

これをさらに細かいコンピテンシー、非認知スキルに分けると・・・

※非認知的スキルとは、学力やIQでは測れない、感情調整力や対人関係力、やり抜く力などの能力を指します。

特に高校生までで注目したい非認知スキルを3つあげると・・・

その中でも一番大事だと思っている・・・

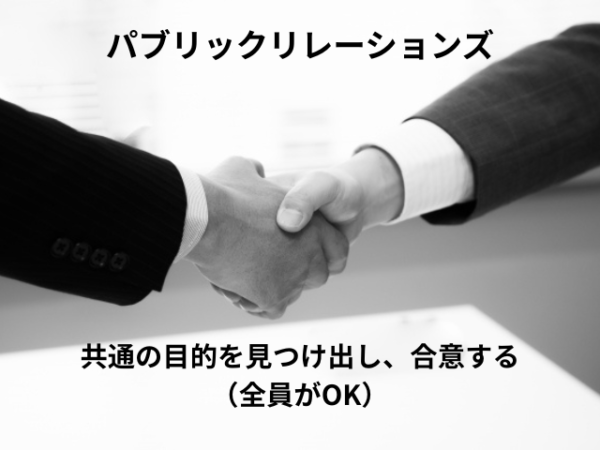

【当事者性】のパブリックリレーションズだけを紹介いたします。

(エンパシー)

(パブリックリレーションズ)対話を通じて他者との共通の目的を見つけ出す。

(コラボレーション)

体験的に学び、自分の頭で考えることができるようになる・・・

そのうちの、一番大切な部分だけを紹介します。

子どもたちの時代は、多様な人たちと一緒に生きています。

同然、みんな違っているので対立が起きるし、ジレンマも起こります

これは当たり前のことと思います・・・

でも日本の教育は、幼児教育からこうやってしまう・・・

日本の学校では人間関係で解決しようとしがち

本当は仲良しにならなくてもいいんです!

実は全く逆さまなんです・・・

仲良くなったら平和が来るって教えてしまうんです

一見良さそうですが、仲良くなっても平和は来ない

人類の歴史を見ても平和は来ないんです

宗教みたいなものですね・・・

日本の教育は、人間関係を大事にするので、子どもたちは

意見を言わなくなります

大声を上げる人がいると、こことそれ違うよって言ってトラブルを起こしたくないので、黙ってしまいます

力の強い子がいたら、力の強い子に巻かれていきます

終わってから影で言うんです・・・陰で、何であいつ会議であんなこと言うんだよ・・・自分勝手なことをい言うんだよ・・・

日本の人たちが海外の国際会議に出ると、なんで日本人は喋らないんですか?と言われるそうです

何考えているかわからない、なぜ、自分の意見を言わないんだろう・・・

周りを見て調整して言葉を言う・・・

これは、日本の教育が小さいうちから人間関係を大事にしているからです。

でも、本当は対話ををして解決する必要がある

パブリックリレーションズ 日本語にない概念です。

対立が起きたら 人間関係で解決するんではなくて

対立が出来たら お互いに共通点があるはずなので

上位概念を探す 上位概念を探して握手する

この能力のことを パブリックリレーションズと言います。

日本語で言うとPRと言います

広告と訳されていますが 海外の人は広告というよりも

パブリックリレーションズこの意味です。

共通の目的を見つけ出し、合意するを具体的にやってみると・・・

対立が起きたら上位概念で合意する

これを、学校現場に合わせてやってみると

ある日A君がB君を2発名殴った・・・

興奮して バーンと殴りかかったんです

みんな 先生たちが止めに入りました

B君とA君を羽交い絞めにして別室に連れてきました

もうA君は興奮状態です B君はB君で殴られているので興奮状態

B君に話を聞きました B君はこう言いました・・・

Aは本当に嫌なやつだよって・・

先生聞いてくれよ・・・

先生だって知ってるんじゃんって・・・

入学以来あいつはいつも自分勝手 みんなと一緒に物事ができないと

授業中も勝手なことを喋って迷惑のかけっぱなし・・・

掃除やっても 何しても いつもあいつだけが勝手なことをやっている

・・・A君は発達障害なんですね

小学校時代からみんなにバカにされているです

からかわれるとイライラして カッカカッカして怒ったりするんですね

日頃から行動も喋る言葉も変なので バカにされるわけです・・・

友達一人もいません その子供がB君を嫌いなんです

嫌いだからいつも注意するんですね・・・

お前何やってんだよ 注意したんです この日も・・・

そしたら A君言うことを聞かないので 頭に来て

なんで お前は俺たちのクラスにいるんだよ お前なんかいなきゃいんだよって言ったんです・・・

お前障碍者なんだろうって なんで俺たちのクラスにいるんだよって言ったんです・・・

頭に来てA君殴りかかったんです A君は絶対許さねえ もう あいつをぶん殴りまくるって言うんですよ・・・そんな状態です

これ 日本の学校の先生たちって どうやったかというと

一般的にはB君を落ち着かせて やっぱりね いくら注意してくれても あれだけど 言っちゃいけない言葉だから そこは謝ろうよ・・・

謝らなきゃダメだっから 謝ろうって言うんです・・

A君は興奮状態でなかなか言うことは聞かないんですけど・・・

ちゃんと落ちないんですけど A 君はA君で やっぱり殴ったことだけは 謝らなきゃ 謝られるか?

多分 なかなかそうはならないんですけど・・・

無理やり謝らせるんですよ・・・わかりましたと・・・

謝る機会つくるから・・・はいA君 B君って言って それぞれ謝るんですよ

これでいいい?って明日から大丈夫?って・・・

握手させて 家帰したりします

何にも 解決してないんですね

これは、日本がやる方法です これをやるとどうなるかというと

B君のうちから連絡が来ます・・・

先生 どういうことですか・・・うちのBから聞いていますよ・・・

A君がどんだけ迷惑な子かって・・・

いつも授業が遅れて あの子がいなかったら ちゃんとできるのにって みんな言ってますよ・・・

なんで うちの子が謝らなきゃ いけないんですか?

一方 A君の家と連絡をとって A君のお母さんからは こう言われるわけです・・・

先生 言ったじゃないですか 入学式の前から・・・うちの子は 発達障害だって ADHDだって言ったでしょ ずっとからかわれてきたから 友達に対しても 恐れを持っているんですよ・・・

バカにされると カッとするって・・・からかわれて いじめられて 毎日つらい思いをして学校にかよっているの わかってるんですか!・・・・って言われます。

これが 日本の教室の 日本中で起こっている姿です。

これは 解決の仕方が 初めから 日本はおかしいからです。

欧米では こういう手法は取らないです。

どういう手法を取るかというと・・・

B君とA君 当事者はこのこたちなので

解決するのは 学校の先生ではないです。

学校の先生が取り調べて 警察署になって 裁判官になって 裁定を下す みたいなのが学校の先生の仕事ではなくて

彼らが 主体者になって 解決するのを支援する通訳者にならなきゃいけないということです。

じゃあどうするのか

彼らは 上位概念では合意できません 考え方を変えられないから・・・

一番邪魔しているのは 感情です 気持ちです

一旦喧嘩になると どうにもなりません・・・

人間は 感情的な生き物なので 感情の対立が起こると 解決できません

でも 日本の先生たちは 子供の頃からこう言います

人の気持ちを考えて 行動しなさいと言いますね

これ 良さそうで 良くない言葉なんですよ・・・

人の気持ちを考えなさいと言えば言うほど 実は 怒りが増しますね

さっきの子供 この子供だったら 人の気持ちを考えろと言ったら

絶対許したくなくなるでしょうね・・・

この子もそうです 気持ちを考えたら 許したくなくなりますね

戦いは 一旦始まってしまったら 感情的になるので終わりが見えなくなります・・・

ガザとイスラエルの問題も ロシアとウクライナの問題も全く同じです

やめときがなくなると言うことです。

この経験を ヨーロッパの方々は 第二次世界大戦で嫌というほど

感じたと思うわけです・・・

勝った国も 負けた国も みんな焼け野原になりました

焼け野原にならなかったのは アメリカ一国だけですね あの戦争で・・・

ほとんどの国が 焼け野原になりどうにもならなくなったんですね

そのために もし 第三次世界大戦が起こったら 日本には原爆を落とされたので きっと 世界は滅びる可能性がある 彼らは 自分の国だけ良ければいいっていうことだとか 感情にとらわれて フランスがドイツを許したくないとか・・・

こんな感情を いつまでも引きずっていたら 平和は来ないと・・・

だから これからどうするという 後ろに目を向けようということを

必死になって 学校で教えようとしたんですよ

教育が変わったんです、本当に変わったんですよ

ヨーロッパで市民教育といいます・・・

シチズンシップ教育の中で これを ちゃんと技術を教えます

彼らは 感情を抑えて 理性で物事を考えると・・・。

日本は 人の気持ちを考えろ ということが どうしても心の教育として残ってしまったので この区別ができません

彼らに 感情を抑えて 利害に注目しろと・・・今の現実に 注目しろと・・・

こんな被害が起きているじゃないかと 君たちは殴り合いまでした この状態を 続けたいのか・・・

これは 戦争と一緒ですよ

いつ辞めるんですか

ウクライナとロシアに いつ辞めるんですかってことですね

それが それが問われている・・・

やられたから やり返す

日本だっていつかそうなるかもしれません

やられたら やり返す

じゃぁ いつ終わるんですか ってことですね

そのことを教えたい 僕はですね

僕は子供たちが殴り合いをすると 必ずこう言ってました・・・

あのなぁって いいかって

殴り合いが始まったら 僕らは止めに入ることができる

でも 殴り合いがそもそも始まらないようにすることは

僕らにはできないんだよ

わかっているかいって

わかるかい 君らの平和は 僕が作るんじゃない

先生たちは つくれないなって 言いますね・・・

君らの平和は 君らで作るんだよ

どうやって作るか・・・その方法は教えるよって ことですね

その方法は B君とA君に 質問すればいいと

B君って 気持ちは分かってたと A君 許したくないのも分かった

それは 痛いほどわかった・・・

でも 一個だけ 質問させて この状態いつまで続けるの どうやったら終わるの・・・

それは 僕らにはできないよ・・・

どうすればいい?

平和の状態 ほしいのかい? って聞きます

欲しい そうかっ・・・

別室のA君んに行ったら A君はなかなか落ち着きません

それはそうですよね・・・二次障害になって人を恨んだりしてますね

その子供には なかなか通じない でも信頼関係を作りながら

何度も何度も話をして 明日から明日からどうするっって 言ったら

明日殴りに行く 殴りに行ったらまた 僕らと目に入らなきゃいけないんだって 嫌だなって・・・

また 君らがケガするかもしれないじゃん とっても嫌なんだけどって

君が誰かをケガさせて 君が苦しむの見たくないよって 言いますね

どうするよって 平和な状態は欲しいのかいって言ったら

そりゃ欲しいよ・・・

そうだよなって B君も同じこといってたよ

君たちは 憎しみあってるかもしれないけど 明日から平和の状態があった方がいいってことについては一致しているじゃん・・・

つまり 上位概念をちゃんと見せてあげて そこで合意させるための 上位概念を作ってあげることです そこに誘導してあげるってことですね

だったら 明日から話し合いした方がいいんじゃないって・・・

僕 付き合ってあげるよって 僕はそばにいるからいいかって・・・

君たちは お互いにその平和でいるためのアイディアを それぞれが考えて出してみたらって・・・

感情的な発言をしたら元に戻っちゃうよ・・・

だから 感情的な発言をしたら 僕がストップ掛けてあげるから・・・

でも明日から平和を維持するために どうすればいいかは 君たちがアイディアを出して・・・

もし合意出できたら 合意すればいいじゃん

僕 承認になってあげるよ・・・ということですね

証人になったらこれを全ての先生に みんなに教えるから・・・

君たちは こういう合意をしたって

みんなの先生につたえるよ・・・

優れた教室は 子どもたちの育っている子どもたちは 子どもたちも手伝ってくれるます・・・

大丈夫 先生って 僕らも証人だからって言ってくれます。

何人かの子どもたちは A君がカーッと来たら

パニック状態になって ある沸点を越えると自分じゃなくなるので

そのなる直前の段階で・・・

これアンガーマネジメントを教えていくんですけど

直前の段階で A君危ないよって イライラしてきたよ・・・

トイレ行ってきなよって 言ってあげるって みたいに協力するクラスが子どもたちがいたりします。

この手法をやっているのが 「みんなの学校」で有名になった木村泰子さんって ご存じの方はいるかもしれないんですけど・・・

ドキュメンタリー映画で大阪にある大空小学校っていう 公立の小学校です ここに木村泰子さんというスーパー校長がいて 9年間でこれをインクルーシブの学校を作ったんです。

特別支援教室とかはないですね 特別支援学級もありません・・・

知的障害の重度の重い子も一緒に勉強しています

それ みんなが支え合って勉強ができるんですね そういった学校です。

教室で行われている勘違い

日本って 真逆ですね・・・

みんな仲良くとか 心ひとつにって 大好きなので・・・

これは 同調圧力ですね・・・

同一性同調圧力 の言葉で 実は 排除する教育と 言われていますね

何故この言葉を使うと いけないかというと

これを使えば 必ず A君がまた変なことやってますって 排除します

みんなが同じになろうってのは 全く違いますね・・・

インクルーシブ教育ってのは めちゃくちゃ大変なんです・・・

体験を通して 理解し合って みんなで支え合っていくこと・・・

上下関係がないんですね

どっちかが 与えるってものじゃなくて

本当に 支え合う関係ができていく教育です。

もう一個の問題点が 多数決を使うってことです・・・

小学校の先生も やたらと使います。

みんなで話し合って みんなで多数決で決めたんだから

みんなで守ろうねっていうのは暴力ですね・・・

なぜかといったら マイノリティを切り捨てるからですね。

ヨーロッパでは 自治活動が 盛んなヨーロッパはでは

これ 暴力だと おっしゃいますね・・・

多数決は 使っちゃいけないと・・・

可能な限り 可能な限り・・・

使っていい場面と 使って悪い場面を・・・

使っていい場面と 悪い場面を 区別することを教えます。

〇使っていい場面は どういう場面かというと・・・

A案とB案 今 2つ案が出ていると みんなで対立構造が起きていると・・・でも 対立構造はおきているようなんですけど 実は、起きていない なぜかというと 本当はみんな A案でもB案でも どっちでもいいんですよ・・・どっちかと言ったらB案 どっちかと言ったらA案 こんな時は 多数決を使えばいいです・・・

誰も 利益 利害 利益が損ねていないからです・・・誰も困らない

だから 多数決を使ったらいい・・・でも A案だったら 誰かが確実に困り B案だったら 誰かが確実に困る・・・

これは 感情じゃないですからね・・・利害の問題ですよ・・・

人の気持ちは 誰一人 取り残さないってできないですからね・・・

これは SDGsが有名になってから よく先生たちが勘違いして

誰一人 置き去りにしないって 気持ちの問題だって 勘違いする人がいますが 気持ちはみんな自由なので 誰一人 置き去りにしないって できないですからね・・・

気持ちに関しては・・・

利害の対立だけに注目するということですよね・・・

そうすると 例えば ここに2人の骨折した子供がいます

48人は骨折してない普通の子がいると・・・

50人のクラスなんですけど 50人子供がいて

明日君たちに午後の時間全部君らにあげるよ・・・

好きなことやっていいよ 話し合って と もし言ったら

多分 この子たちは ちゃんとした子どもたちだったら この2人を考えて 話し合うので・・・

例えば みんなが本当はスポーツがやりたいんだけど スポーツやりたいって 言わないかもしれない・・・

1つの事をみんなでやるんだったら・・・

でも もう一つの選択肢は いくつもやりたいことを決めてあげれば この2人も楽しめるなって言って そういう話し合いをするかもしれない・・・

つまり 誰一人置き去りにしないっていうことを 小さいうちから訓練していくと 実は 上位概念を探せるんですよ・・・

日本は 多数決を使っているために めちゃくちゃ乱暴なんですね

日本で 生徒会活動に中で ルールメイキングをやっている

認定NPO法人カタリバさんなんかが 中心になって ルールメイキングをやるんですけど ルールメイキングは 良さそうで ダメな学校は 多数決を使っている学校ですね・・・

みんなでルールを決めるときに 生徒総会で多数決で8割の賛成があったので この校則をこうやってやりますって・・・

これ めちゃくちゃ乱暴でしょ・・・

だって2割反対しているんだから・・・

私が なぜ 携わってきた学校の生徒たちに 権限を与えて 物事をちゃんと 対話できる子どもたちになったかというと・・・

これを教えたからですね・・・

子どもたちに 全権限を与える・・・本当に 何でもOKだって・・・

子どもたちが ただし 多数決使っちゃダメだよって 基本的に

多数決使っていい場面では使っていいけど 対立が起きたら使っちゃダメよって言うわけです・・・

そうすると80%と20%を彼らは意識します 20%がいるってことは この子たちの間に この子たちをないがしろにして多数決で決めちゃいけないって わかっているので みんなで上位概念を探すんですよ・・・

みんなが OKになるって何って?

例えば スマホ1個 スマホを学校に持ってきていいですか? 持ってきて悪いですか? という議論をみんなでしたとしましょうか・・・

このルールを決めましょうと どうなるかというと

一般的には 持ってきた方がいいって言っているのは 授業中も使いたいと・・・

いろいろネットで調べながら・・・先生に質問したいんですけど・・・

こうやって僕は使うしとかって・・・

これによって いろんな便利なことがありますから・・・

授業中も 使いたいと思います と、誰かが主張した

その一方で 誰かが いやスマホをOKにすると 授業中にゲームしたり 賭け事やったりする子供がいるから すごく迷惑なんですけとかっていう・・・

そういうことが 起こらないのにするためには みんなが持ってこない というルールにした方がいいですと言ったと・・・

なんか在りそうなんですけど

私が 携わってきた学校の生徒たちには どんな話をしたかというと・・・

持ってきた方がいい つまりこれですね・・・これだした方が早いですね・・・

民主主義ですけど・・・

民主主義というのは みんなが自由に生きることを尊重する社会の事を 民主主義と言います。

民主主義は 自由と自由がぶつかるので 必ずトラブルが起こります

トラブルが起こった時にルールがあります・・・

他者の自由を侵害しない範囲で 自分の自由が認められる社会

これが 民主主義の社会だって 教えているので・・・

そうなると 子どもたちは こういう 議論をします

持ってきたい人が 持ってこれるっていうのは 正しくないですかって・・・

持ってきたくない人が 持ってこないのは その人の自由だから 持ってこれる人が持ってこれるっていうのは みんなにとって 全員がOKだと思います

でもそのことによって 起こる問題は これとは別次元の話だと思います・・・

もってきたことによって起こる問題は その問題を解決する方法を みんなで また 話し合えばいいんじゃないですか・・・

つまり 上位概念と 下位概念ですね

日本は国会議員でさえも これ出来ないですね・・・

国会で話し合っているのが デジタル化進めますか 進めませんか・・・

デジタル化進めませんか 進めるか進めませんかって言ったら

進めるにしか ないじゃないですか 基本的に・・・

そうしないと とんでもなく問題が起こる・・・

じゃぁ進めるってことは 与党も野党も 合意しましょうね

じゃぁこの議論は もうやめましょうよって・・・これで起こる問題点をどうするかって 話し合いに移りましょうよって 言えばいいんですけど 根本のこの話が だから 上位概念と下位概念が ぐちゃぐちゃになった話が合って・・・

これは なぜ こんなことが起こるかと言ったら 学校でこれを先生たちが教えられないからです・・・これを教えればいいということですね

戦争が一番の原因だったでしょうね・・・

ヨーロッパがEUを作ったのは 奇跡だと思いますよ EUを作れる国々って すごいと思いますね・・・自国の利益を損ねても 関税をゼロに省とか 人の移動を自由にしょうとか 考えられないじゃないですか・・・

日本だったら 考えられないですよね・・・

韓国と関税をゼロにして 人が行き来を 自由にしようって・・・

そんな話し合い できそうにないじゃないですか・・・

ヨーロッパのい方は地続きだったからでしょうね・・・

戦争をし続けたから そういう考え方が できたんじゃないのかなと思います。

SDGsって これ 面白いのは・・・

民主的って 言葉を 使ってないですよね・・・

SDGsって 190何カ国が参加してると思うんですけど 民主主義国家って100カ国もないでしょ・・・

世界の国々って40%くらいしか 民主主義国家は ないんですよね あとは 専制主義の国とか イスラム教の国とか そういった国々ですよね・・・

そうすると 民主的な対話ができない 民主主義って 言っただけで とんでもない アレルギーを起こす国だってありますよね・・・ちょっと国名は出しませんけど・・・そういう国はありますよね・・・

でも そういう国々も全部SDGsに参加しているのは 民主的な考えなんですよね・・・

持続可能な人類を作らないと みんなが滅びちゃうんじゃないの?

だったら 持続可能な社会を作るってことは 世界中OKですか?って 投げかけた言葉ですね・・・

だとすれば それを実現するために それぞれの手段は どういうふうに ソフトランディングしていけば なるのかを みんなで妥協点を 探しませんか?っていうのが SDGsだっていうことですね。

これで終わりますね・・・

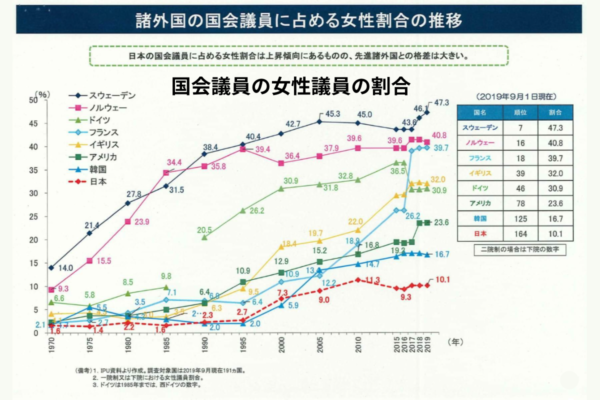

国会議員の女性議員の割合

これ 国会議員の女性議員の割合です・・・内閣府の資料から

まあ 日本は 全然 上がらないですね・・・これをもって すごくイライラする・・・まぁ僕なんかもそうだけど・・・いろんなイライラする人がいると思います・・・

でもですね これきっと イライラしちゃいけないんだなと 思うんですよ

なぜかというと 50年も遡ると あまり変わらなかったですね もっと遡って あと25年遡ると 世界中女性に選挙権もなかったんですね・・・

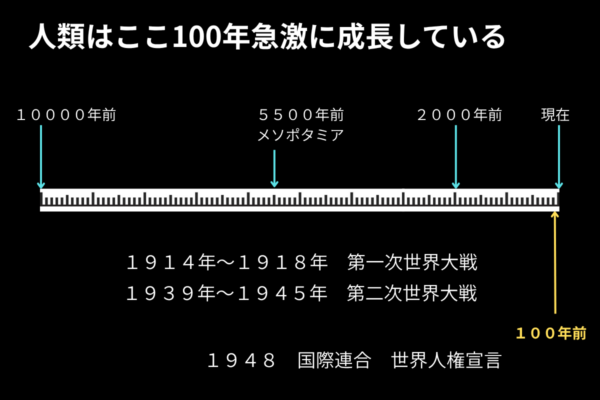

これ 人類を長い歴史でみんなで見てみると 一説によると DNA的には ホモサピエンスはこの辺りで 生まれたと言われています

世界中に どんどんどんどん広がって進化していった・・・黒人 白人 黄色人種とか いろんな人種が 生まれてきた・・・

この20万年の間に 人間は だんだん賢くなっていくわけです。

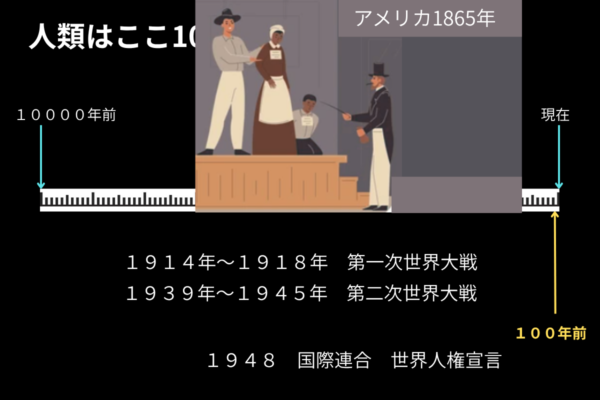

人類はここ100年急激に成長している

20分の1の 1万年ですね 人間はほとんど動物と変わりがなかったのが 社会をつくって みんなで持続可能な社会を つくろうとし始めました・・・これは メソポタミア文明ですね

みんなで社会をつくって 維持しようとし始めました ・・・

あちこちに そういう文化ができて 対立が起きますけど 基本的にはみんな維持したいんですね・・・

このひと目盛りが 実は100年なんですけど 100年遡ると こんなことがりました たった100年ですね・・・

人権という言葉は 国連が作った言葉なので このひと目盛りの中にあります だから 女性に賛成権を一番最初に与えたのは ニュージーランドで 次は オーストラリアと聞いていますけど イギリスでさえも 第一次世界大戦後ですかね 男性が戦争に行ってしまって 女性が 働かなきゃいけなくなって 女性の権利が だんだん上がってきたと・・・

その中で 女性が頑張った人たちがいて 女性に賛成権がある・・・

たかだかこのひと目盛り

僕の母親が 今 95歳で 元気で生きていますけど 僕の母親一人分ですね・・・

この半分遡ると 人類はめちゃくちゃで 奴隷を売り買いしてもいいっていうのが 法律でありました・・・ついこの間ですよ・・・

ついこの間は 人類はこんなもんだったってことですね・・・

ヨーロッパは急激に今 変化しようとしているのは これは 第二次世界大戦後の変化だと思います・・・

こうやって考えると

ヨーロッパが進んでいるとか 進んでないとか そういったことっていうのは50歩100歩だなと・・・

長い歴史の中の こんな微々たるところにあって・・・ただし あまりにも 化学が進みすぎて ボタン一個で 本当に 滅びるかもしれないっていう そういう めちゃくちゃ怖い中で 人類は実はでも賢くなっていると・・・今ちょっと ナショナリズムが戻っているかもしれないけど 教育さえ 頑張れれば きっと変わるなというふうに 僕は思います。

以上で終わります。

ありがとうございました。

締めくくり エシカルな価値観を基盤とする教育が、いかにして個人と社会の両方を前進させるか。そのヒントに満ちた講座でした。知識を行動に移すことで、私たち一人一人が未来を変える力を持つことを再認識しました。皆さんも、自分の教育への姿勢を今一度見直してみませんか?

🏫これからを生きる”みんな”のための必須科目。第16期「エシカル・コンシェルジュ講座」受付開始いたしました!